![]()

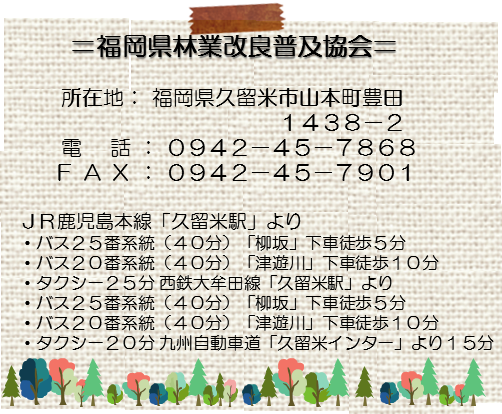

|

■モウソウチク(孟宗竹)

|

■キンメイモウソウチク(金明孟宗竹)

|

■マダケ(真竹) モウソウチクに次いで大形の竹。竹材は曲げに強く、農具や日用品(カゴ等)に利用されています。筍の発生は6~7月です。 |

■カシロタケ(皮白竹) マダケの変種。稈鞘(竹皮)の暗褐色の斑点が少なく薄いため、雪駄やバレンの材料として珍重されています。本県にのみ自生しています。筍の発生は6~7月です。 |

■ハチク(淡竹) モウソウ・マダケに次ぐ大きさです。筍は美味ですが、ほとんど栽培されていません。材は強靭。筍の発生は5~6月です。 |

■シホウチク(四方竹) 筍は10~11月に発生し、食用としては歯触りが良く癖がありませんが、ゆがき方にコツが必要です。竹材は脆く利用されていません。観賞用に植栽されています。 |

■クロチク(黒竹) マダケの仲間ですが、大型ではありません。稈ははじめ緑色ですが、秋頃から黒色の斑点が増え、翌年の夏には全体が黒色となります。観賞用に植栽されています。 |

■カンチク(寒竹) 油抜きした稈は赤味が美しく、格子窓などに利用されます。小指位の細長いタケノコが秋に発生します。観賞用に利用できます。 |

■ホウライチク(蓬莱竹) 筍は8~10月に、株立系のため株元から発生します。湿度に強いため、クリークなどに植栽が見られます。 |

■オカメザサ 東京、浅草の酉の市で、おかめの面を下げて販売したことが名前の由来です。生垣や地被植物として利用されています。 |

■ネマガリタケ(根曲竹) 代表的な山菜で、美味です。稈は小指~親指位の太さで、根元から弓状に曲り、3~4mになります。東北・北海道に多く分布します。筍は5~6月です。 |

■オロシマチク(於呂島竹) 笹の中でも最小の種類。剪定に強く、地被植物として利用されています。3月頃に地際から刈ると、芝生のような美しい新緑を観賞できます。 |

■トウチク(唐竹) 中国原産なので唐竹と名がつきました。枝があまり横に広がらないので、園芸用に多く用いられます。 |

■スズコナリヒラ(鈴小業平) トウチクの変種。姿形はトウチクと変わりませんが、葉に黄白色の筋が入り美しい。園芸用に多く用いられます。 |

■ホテイチク(布袋竹、五三竹、呉竹) 稈の下部は節間が詰まって膨張し、「布袋様」の腹に似ています。この形状から杖や釣竿に利用されます。5~6月に発生する筍は美味です。 |

■ウンモンチク(雲紋竹) ハチクの一品種で、稈の表面に黒褐色で雲状の斑紋があります。他の性状はハチクと変わりません。丹波斑竹とも言われます。 |

■キッコウチク(亀甲竹) モウソウチクの変種で、稈の基部の節が斜めに結ばれ亀甲状となります。風に弱く、折れやすいです。 |

■クマザサ(隈笹) 葉は大型で、冬季に周縁部が枯れたように白く隈どられます。観賞用として植栽されるほか、正月のお飾りや薬用に利用されます。 |

■メダケ(女竹、川竹、篠竹) 高さ2~4m、直径約2cmと小型で、密生します。マダケやモウソウチク等の大型竹(男竹)に対して、女竹と呼ばれています。稈は粘性が強く加工しやすいので、建築資材や工芸品に用いられます。 |

■ダイフクチク(大福竹、仏肚竹) 中国南部原産で、株立ち形。稈や枝がラッキョウのように膨れます。鉢植えや庭園用に栽培されています。 |

| ※ 金明型とは、黄色地に緑色の縦縞が入る模様であることを言います。 逆に緑地に黄色い縦縞の模様のときは、銀明型といいます。 |

|

■金明型(キンメイチク)  |

■銀明型(ギンメイホテイチク) |