![]()

Q 森ってどんなところ?

Q 手入れされないと人工林はどうなるの?

A

|

||

|

Q 福岡県の森林にはどのくらいの炭素があるの?

A

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

Q なぜ森林の中は気持ちいいの?

A

|

||

|

Q 福岡県の地質はどうなっているの?

A

|

|

|

|

| 福岡県の地質概略図 「福岡県の地学ハイキング」p2-3参考に作成 |

Q 森林の地球温暖化への役割ってどんなもの?

A

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

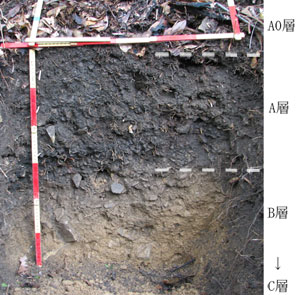

Q 森林の土壌はどうなっているの?

A

|

||

|

Q 針葉樹と広葉樹の幹の違いはどこなの?

A

|

||||||

|

Q 針葉樹と広葉樹の葉の違いはどこなの?

A

|

||

|

Q 木の年輪はどんなもの?

A

|

|

Q 寒い冬に手で触ると、鉄より木の方が暖かく感じるのはなぜ?

A

|

|

同じ厚さの木材と鉄での熱の移動速度 |

Q 鉄と木はどちらが強いか?

A

|

|

|

|

Q 木材が腐るのはなぜ?

A

|

||

|

Q 木の家は二酸化炭素の缶詰と言われるのはなぜ?

A

| 下の図は、家に使う材料をつくる際に放出される二酸化炭素量と、建てた家にたくわえられている二酸化炭素量を炭素の量に換算して表したものです。 木の家は、鉄骨や鉄筋コンクリートの家に比べ材料をつくるときの炭素放出量(エネルギー)がとても少なくてすみます。また、二酸化炭素(炭素)をたくさん閉じこめておくことができるため「木の家は二酸化炭素の缶詰」と言われているわけです。 木の家は解体した後も再生ボードなどにリサイクルでき、最終的にはエネルギーとしても利用できます。 近年、大気中の二酸化炭素が増えることによる地球温暖化が問題となっていますが、二酸化炭素を出す量を減らす上で、木の家は他の工法よりも格段に優れていると言えます。 |

|

|

|

| (財)日本木材総合情報センター資料 |

Q 木が受ける風の力はどれくらい?

A

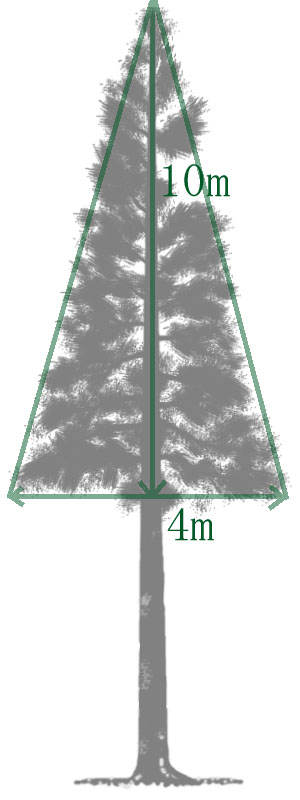

| 台風が来ると木が根こそぎ倒れたり、幹が折れたり、場合によっては山の斜面一面の木がなぎ倒されるなどの大きな被害が出ることもあります。これらは風倒木災害と呼ばれていますが、では実際どれくらいの風の力を木が受けているのでしょうか? 風から受ける圧力は、風速の2乗に比例することが知られており、風速が2倍になるとその圧力は4倍になります。図-1はスギの木の風を受ける面積1m2当たりの風圧を示したものです。日常では1m2当たり5kgにも満たない風圧が、風速30m/sでおよそ40kg、40m/sでおよそ70kg、そして50m/sになると100kgを超えてしまうことが分かります。 では、実際の木で考えてみましょう。例えば図のような樹冠幅4m、樹冠高さ10mのスギを想定します。樹冠を横から見た形状を二等辺三角形と考えると、その面積はおよそ20m2になり、このスギ全体には図-1に示した風圧の20倍の力が加わることになります。従って、風速30m/sでおよそ800kg(約40kg×20倍)、50m/sになると2t(約110kg×20倍)を超える非常に大きな力を木が受けることになります。 このように強風時に木が受ける力は非常に大きいため、スギやヒノキなどの人工林では強風が吹いても折れたり倒れたりしないような育て方をする必要があります。 |

|||

|

Q 森の水はなぜおいしいの?

A

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

Q 福岡県の森林にも酸性雨は降ってるの?

A

|

||||

雨の採取 |

Q 森林に降った酸性雨はどうなるの?

A

|

|

|

Q 福岡県の大きな川には、どんな川があるの?

A

川のみなもとは森林にあります。ふくおか県の大きな川は、筑後川、矢部川、那珂川、遠賀川、今川などです。

筑後川は、筑紫次郎ともよばれ、大分県の久重連山、熊本県の阿蘇山群にみなもとを発し、福岡、佐賀の4県を流れて有明海にそそぐ九州第一の川です。

遠賀川は、英彦山にみなもとを発し、その河口を遠賀郡芦屋町に持つ県内第二の川です。昔は、石炭の運搬に利用されましたが、今は、100万都市北九州市の生活用水、工業用水として役立っています。

矢部川は、そのみなもとを福岡、大分、熊本の3県にまたがる三国山に発し、東から西に流れて筑後平野を貫通して有明海にそそいでいる県内第三の川です。

那珂川は、背振山にみなもとを発し、筑紫郡那珂川町のダムにそそぎ、その下流域の農業用水をうるおして、140万都市の福岡市民の生活用水に大いに役立っています。

今川は、英彦山山系にみなもとを発し、流域住民の生活用水、農業用水などに利用され、周防灘にそそいでいます。

Q 森林に降った雨は、どのような動きをするのでしょうか?

A

| 森林に降った雨は、すぐに地表面に到達するわけではありません。森林は樹木に覆われているため、降った雨は一旦、樹冠と言われる樹木の葉や枝からなる部分でさえぎられます(樹冠遮断)。さえぎられた雨の10~20%は地表に到達せずに、樹冠から蒸発していきます。残りの80~90%が樹冠を通過して地表に到達します。 樹冠を通過した雨水は幹を伝って地表へ流れていく樹幹流と、樹冠から落ちていく林内雨に分けられます。樹幹流となって地表へ到達する量は樹種によって異なりますが、降った雨の約5~10%とされています。地表へ到達した水は、地表面から土の中へしみ込み(浸透)します。その時に、手入れが悪く下草がないような森林では、水は土の中に浸透にくく地表面を流れ、すぐに渓流へと流れ出て行きます(表面流)。このためにも間伐を行い、林内を明るくして下草を維持し、水が土に浸透しやすいようにする必要があります。 土へ浸透した水の全てが、河川や地下水となるわけではありません。土に浸透した水の一部分は、植物によって吸収され、光合成を行う時に葉から大気へと出て行きます(蒸散)。また、土からも蒸発して大気へと出て行きます。この蒸発散によって大気へと出て行く水の量は、地表の状態によっても変わりますが、降水量の20~30%程度といわれています。 残りの水は土の中をゆっくりと移動して渓流へと出ていきます。また、基岩の深いところへ浸透した水は、地下水となって運ばれます。 森林に降った雨は、このように様々な動きをして渓流へ出て、雨が降らないときでも川は流れているのです。  |

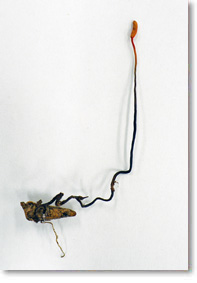

Q 冬虫夏草ってなに?

A

| 広辞苑によると、「土中の昆虫・蜘蛛などに寄生して、その体から子実体を生ずる菌類。冬は虫であるものが、初夏頃から寄生菌が発芽して棒状その他の茎を出すので名づける。古来中国では、蛾類の幼虫に菌の寄生したものを乾燥して薬用に供し、これを冬虫夏草と称した」とされています。 寄生する対象は、昆虫、クモのほかに、ダニ、ツチダンゴ菌、植物の果実など様々です。冬虫夏草の薬効については、研究により有効成分がいくつか明らかになっています。特にシネンシストウチュウカソウは、高い薬理効果が証明されています(参考資料:「冬虫夏草図鑑」清水大典著、平成9年発行)。 福岡県では、比較的大きな広葉樹が集まっている場所でセミタケなどを、山道傍などでカメムシタケなどを見つけることができます。古くは「村是」などから、八女郡で冬虫夏草が特産品であったという歴史を知ることができます。 |

||||

|

シネンシストウチュウカソウ |

カメムシに寄生した冬虫夏草

|

|||

|

セミに寄生した冬虫夏草 |

||||

Q 毒きのこの簡単な見分け方はあるの?

A

|

||

|

Q 温暖化とカメムシ?

A

|

|||

|

|||

|

|||

これらのことから、地球温暖化防止には、森林を健全な姿で持続的に管理することが、最も必要だとお分かりになると思います。

これらのことから、地球温暖化防止には、森林を健全な姿で持続的に管理することが、最も必要だとお分かりになると思います。

樹木を伐採すると、木口に同心円があらわれます。これが年輪といわれるもので、これを数えると樹木の年齢がわかります。

樹木を伐採すると、木口に同心円があらわれます。これが年輪といわれるもので、これを数えると樹木の年齢がわかります。

降った雨が、樹木の種類(針葉樹・広葉樹)や土壌の状況によって、あるいは森林の取り扱い(伐採、間伐、工事など)によってどのような変化をするのかなど、地形や地質と渓流水との関係を明らかにして、安定的に、よりよい水質を持った水源の水を供給できる森林を作れば、常に生水を飲めるような環境を保つことができると思われます。

降った雨が、樹木の種類(針葉樹・広葉樹)や土壌の状況によって、あるいは森林の取り扱い(伐採、間伐、工事など)によってどのような変化をするのかなど、地形や地質と渓流水との関係を明らかにして、安定的に、よりよい水質を持った水源の水を供給できる森林を作れば、常に生水を飲めるような環境を保つことができると思われます。