![]()

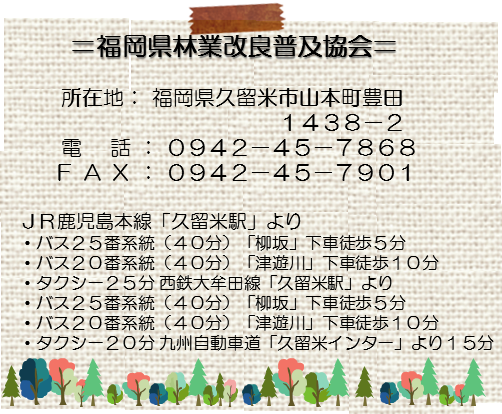

いきものいろいろカテゴリー>>>

![]()

| ■ニホンジカ | |||||

| 分布:全国(ただし、雪の多い地域には生息しない)。県内では福岡市東部の犬鳴山周辺から県中央部の古処山地、県東部の英彦山にかけてと、北九州市南部の福智山地に生息し、最近では筑後川南部の耳納山地にも生息するようになりました。 体色は、夏毛では明るい茶色に白斑があり、冬毛では灰褐色で白斑はありません。福岡県ではおおよそ6~9月が夏毛、10~5月が冬毛です。おしりの白色が 目立ちます。5~6月頃に出産し、生まれた子どもには「鹿子(かのこ)模様」といわれる細かい斑点があります。 オスは1才くらいから角がはえます。角は毎年はえかわり、加齢とともに4つの枝を持った角(枝角)になります。 近年全国的にシカによる農林業被害や自然植生への影響が増加し、大きな社会問題となっています。県内の被害額は、平成2年度の約1,550万円から平成 15年度には約5億5,060万円に増加しています。その後被害額は減少していますが、依然として深刻な被害を与えています。 |

|||||

|

|||||

| ■イノシシ | |||||

| 分布:本州、四国、九州。県内では昭和20年代までは黒木町、矢部村周辺と英彦山周辺に生息していましたが、その後徐々に拡大し、現在では平野を除くほぼ全域に生息しています。 体色は褐色または黒褐色で、生まれたばかりの子どもは褐色の地に黄白色の縦縞模様があり、「うりんぼ」または「うりぼう」と呼ばれています。この模様は生後4か月を過ぎるころから次第に消えていきます。 近年全国的にイノシシによる農林業被害や人身事故が増加し、大きな社会問題となっています。県内でも被害額は、平成2年度の3億1,790万円から平成17年度には6億800万円に増加し、深刻な被害を与えています。 |

|||||

|

|||||

| ■テン | |||||

| 分布:全国(ただし、一部の島を除く)。県内では沿岸から山地にかけて広く生息し、特に、森林や果樹園、あるいは樹木の多い集落などに多く生息。 大きさは頭胴長45cm、尾長20cm程度です。体色は褐色で、顔と四肢が黒く、のどから胸にかけてオレンジ色で、冬には顔が灰色になります。 ネズミ類や鳥類、昆虫類、両生類、爬虫類、果実類など多様なものを食べます。木登りが得意で、秋の糞にはよくアケビやカキの種子が入っています。糞は長さ4~5cm、太さ1cm程度で、登山道の石や切り株の上などでも見られます。 |

|||||

|

|||||

|

|||||

| ■ノウサギ | |||||

| 分布:本州、四国、九州。県内では沿岸から山地にかけての森林、草原などに生息。 大きさは頭胴長40~50cm、尾長2~5cmで、体色は褐色です。東北地方や佐渡にすむノウサギは冬になると白色になりますが、福岡県にすむノウサギは 冬でも褐色のままです。様々な植物の葉や芽、枝、樹皮を食べ、植栽したスギやヒノキ、果樹の若木を食べることもあります。糞は直径1~1.5cmの扁平な 球形で、色は褐色~黒褐色です。 |

|||||

|

|||||

| ■タヌキ | |||||

| 分布:全国(ただし、一部の島嶼を除く)。県内では昭和50年代はじめころまでは主に里地から山地にかけて生息していましたが、現在では平地から山地にかけて広く生息しています。 大きさは頭胴長50~60cm、尾長15cm、体色は灰黒色で、四肢と目の周りが黒色です。ネズミ類や鳥類、昆虫類、果実類などを食べます。糞を特定の場所に集中して排泄する習性があり、「タヌキのため糞」と呼ばれています。 |

|||||

|

|||||

| ■アナグマ | |||||

| 分布:本州、四国、九州。県内では低地から山地の森林に生息しています。 大きさは頭胴長50cm、尾長14cm程度で、体色は、褐色~暗褐色で、四肢と胸は黒褐色です。 顔は、頭頂部から目にかけて黒褐色で、その間の鼻筋は白色という目立つ模様となっています。昆虫やヘビ、カエル、果実やドングリなど、いろいろなものを食べます。 以前はタヌキと混同されることが多かったようですが、最近では、外来動物のアライグマ、ハクビシンと混同される場合があるようです。 |

|||||

|

|||||

| ■アライグマ | |||||

| 分布:全国。県内では、最近、低地から山地の森林や農耕地で確認されるようになりました。 大きさは頭胴長50cm、尾長30cm程度で、体色は灰褐色、目の回りの黒いマスク模様と尾の黒い縞模様が特徴です。 果実や昆虫、カエルなど、いろいろなものを食べ、農作物に大きな被害を与えている地域もあります。 本来、北米大陸に生息する動物で、日本ではペットとして輸入されたものが野生化したと言われています。このように本来日本にいなかった生きものは「外来生物」と呼ばれています。 その中でもアライグマのように生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、またはその恐れのある生きものは、法律で「特定外来生物」に指定され、輸入や飼育、譲渡、野外に放すなどの行為が厳しく制限されています。 |

|||||

|

|||||

| ■ジネズミ | |||||

| 分布:全国(ただし、一部の島嶼を除く)。県内では農耕地周辺や低山地の低木林などに生息しています。 大きさは頭胴長6~7cm、尾長4~5cm程度で、体色は暗褐色です。 ネズミという名が付けられていますが、モグラの仲間で、鼻が長く突き出ています。小型の昆虫類やクモ類などを食べます。 |

|||||

|

|||||

| ■ヒミズ | |||||

| 分布:本州、四国、九州、対馬など。県内では低山地から山地に普通に生息。 モグラの仲間で、体色は黒色、太い根棒状の尾があり、頭胴長約10cm、尾長約3cmで、モグラを小さくしたような体つきをしています。 地表付近の腐植層や土中で生活し、昆虫やミミズ、植物の種子などを食べています。生きたヒミズを見かけることはほとんどありませんが、登山道などでは稀に死体を見ることがあります。 |

|||||

|

|||||